Gürtelrose, auch Herpes zoster genannt, ist eine Viruserkrankung, die Haut und Nerven betrifft. Neben dem oft gürtelförmigen Hautausschlag kann die Erkrankung Nervenschmerzen hervorrufen, die das Leben der Betroffenen über Wochen und Monate erheblich beeinträchtigen können. Am häufigsten erkranken Über-50-Jährige.

Die gute Nachricht: Eine Impfung kann einen guten Schutz gegen Gürtelrose bieten.

Selbsttest: Gürtelrose-Risiko

Wer das Gürtelrose-Risiko kennt, kann handeln und der Erkrankung einen Schritt voraus bleiben. Machen Sie jetzt den kostenlosen Selbsttest, um zu ermitteln, ob ein Gürtelrose-Risiko besteht. Beantworten Sie drei Fragen und sehen Sie gleich das Ergebnis.

Wer sollte sich gegen Gürtelrose impfen lassen?

Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt die Impfung gegen Gürtelrose folgenden Personen:

- Allen Personen ab 60 Jahren (als Standardimpfung)

- Und Menschen ab 50 Jahren mit erhöhtem Gürtelrose-Risiko infolge von chronischen Grunderkrankungen wie z. B.:

- Asthma bronchiale

- Diabetes mellitus

- Chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD)

- Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen

- Chronische Niereninsuffizienz

- HIV-Infektion

- Rheuma

- Systemischer Lupus erythematodes

- Angeborene Immunschwäche

- Erworbene Immunschwäche (stark geschwächtes Immunsystem infolge einer Therapie, z. B. Chemo- oder Strahlentherapie, hochdosierte Kortisonbehandlung sowie bei Knochenmark- oder Organtransplantation)

Mehr als 95 % der Erwachsenen tragen das Virus in sich

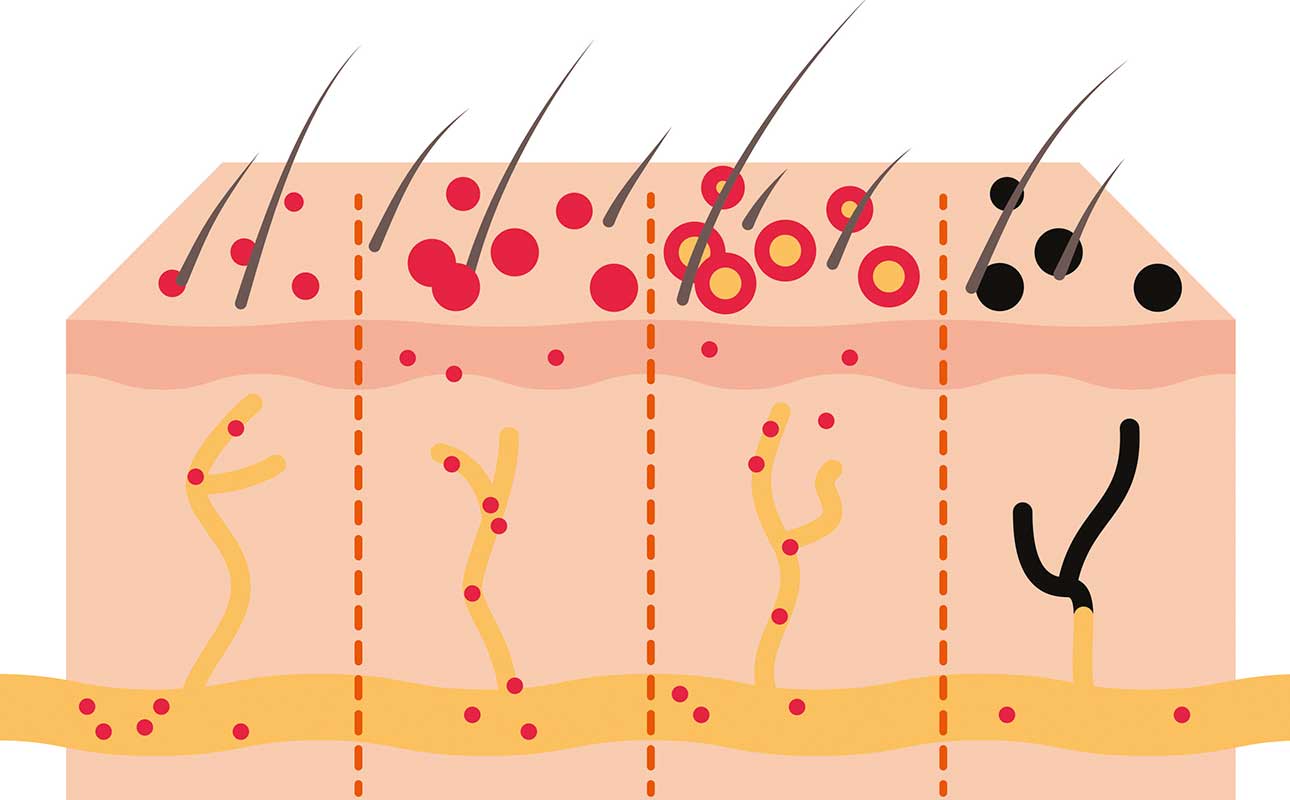

Die Gürtelrose ist eine Folgeerkrankung der Windpocken. Das heißt: Personen, die in der Vergangenheit an Windpocken erkrankt waren, können eine Gürtelrose entwickeln.

Das Virus, das bei der Erstinfektion Windpocken auslöst, verbleibt lebenslang im Körper. Durch Stress oder Krankheit kann das Virus erneut aktiviert werden und auch nach Jahrzehnten eine Gürtelrose hervorrufen.

Interessant zu wissen: Mehr als 95 % der Erwachsenen tragen das Virus in sich, das Gürtelrose auslösen kann.

Das Immunsystem und erhöhtes Gürtelrose-Risiko

Das Risiko für Gürtelrose und ihre Komplikationen (z. B. anhaltende Nervenschmerzen) steigt, wenn das Immunsystem geschwächt ist.

Geschwächtes Immunsystem im höheren Alter: Das Risiko für Gürtelrose steigt ab einem Alter von 50 Jahren infolge der normalen altersbedingten Schwächung der körpereigenen Abwehrkräfte. 2 von 3 Personen, die an Gürtelrose erkranken, sind über 50 Jahre alt. Daher empfiehlt die STIKO die Gürtelrose-Impfung als Standardimpfung allen Personen ab 60 Jahren.

Geschwächtes Immunsystem durch chronische Krankheit: Schwere Krankheiten wie Asthma bronchiale, Diabetes mellitus, chronisch-entzündliche Darmerkrankungen, Rheuma und eine HIV-Infektion schwächen die Abwehr und erhöhen daher das Risiko für Gürtelrose. Auch bei Organ- oder Knochenmarktransplantationen kommt es zu einer ausgeprägten Immunschwäche.

Geschwächtes Immunsystem durch Medikamente: Hochdosiertes Kortison, Chemo- und Strahlentherapie sowie andere Arzneimittel, die das Immunsystem unterdrücken, können das Gürtelrose-Risiko ebenfalls erhöhen.

Personen mit bestimmten chronische Krankheiten sollten sich daher laut STIKO schon früher – ab 50 Jahren – impfen lassen.

Schützen Sie sich vor Gürtelrose. Sprechen Sie mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt.

Gürtelrose: Betroffene berichten

Achim ist – für ihn völlig unerwartet – an Gürtelrose erkrankt. Hier berichtet er von seinen Erfahrungen mit der unterschätzen Nervenerkrankung. In einem Punkt sind sich alle Betroffenen einig: Sie möchten darauf hinweisen, wie wichtig es ist, sich frühzeitig über die Möglichkeiten zum Schutz vor Gürtelrose zu informieren.

Denn was viele nicht wissen: Gürtelrose-Erkrankungen können bei bis zu 30 % der Betroffenen zu Komplikationen und Langzeitfolgen führen. Am häufigsten ist die sogenannte Post-Zoster-Neuralgie: Dabei handelt es sich um Nervenschmerzen, die mehrere Wochen, Monate oder jahrelang anhalten können.

Es kursieren zahlreiche Mythen rund um die Gürtelrose – erfahren Sie hier, was wirklich stimmt: